[ SOFTWARE ENGINEER RECRUITING SITE ]

エンジニアインタビュー

ソフトウェアで

「気が利いた」モビリティ社会

を目指す

柴田 耕作Shibata Kohsaku

- 所属

- ソフト技術1部 第1設計室

- 入社

- 2018年 キャリア入社

- ジョブロール

- ソフトウェアアーキテクト:統合ECU

- ケイパビリティ

- SOMRIE™ ソフトウェアアーキテクト チーフ

家電メーカーの半導体部門で培ったソフトウェア開発経験を活かし、2018年にデンソーへ転身。現在は統合ECUの開発をリードし、異なる文化や技術を持つチームをつなぐ役割を担う。多様性を活かした開発チームと共に、「気が利いた」モビリティ社会の実現を目指している。

[01]

担当領域

-

統合ECU制御ソフトウェア

複数ECUの機能を統合したECU開発に従事。各開発チームの異なる手法や価値観を画一化せず、個別ECU開発と統合ECUの両方を効率的に成立させるアーキテクチャとソフトウェア開発の仕組みづくりをミッションにしています。

[02]

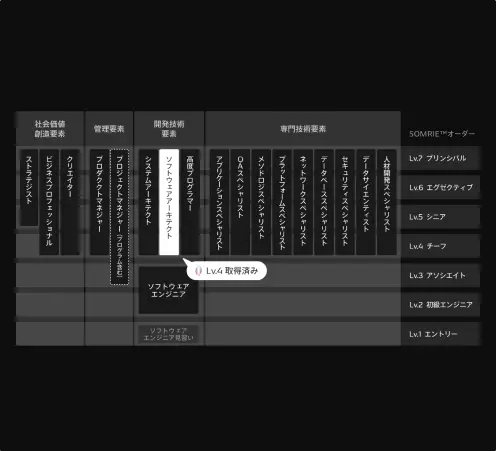

能力マップ

ソフトウェアアーキテクト(組込み)レベル4の認定を取得済みで、今後はレベル5とプロジェクトマネジャーレベル4の取得も目指しています。

[03]

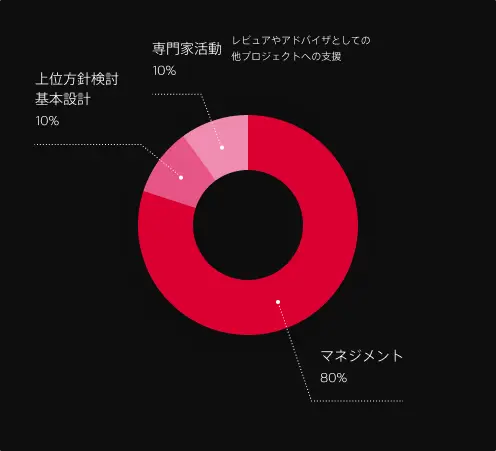

業務内容の割合

日々の業務は、マネジメントが約80%、上位方針検討・基本設計が10%、専門家活動(レビュアやアドバイザとしての他プロジェクトへの支援)が10%程度です。

[04]

インタビュー

これまでの経歴について教えてください

1998年に家電メーカーに入社し、半導体部門でソフトウェア開発用ツールや大規模LSI用ソフトウェア開発のプロジェクトリーダーを経験しました。

2018年にデンソーへ転職してからは、メーターECUのソフトウェア開発を担当し、現在は複数のECU機能を統合した統合ECUの開発に取り組んでいます。

今、どんな仕事をしていますか?

異なる文化や技術を持つチームをつなぐことで、より良いものが生まれる。そんな思いで統合ECUのソフトウェア開発統括を務めています。

統合ECU開発の最大の課題は、統合する各ECUを開発するチームごとに開発手法や大事にする価値観、使う専門用語まで異なることです。

各ECUそれぞれで求められる特性が違うので、開発する組織が異なります。それぞれ仕事のやり方が違い、優先すべきことや詳しい分野も違うので、それが開発の大きな障害になります。ただ、それを全部画一的に一緒にするのではなく、各ECU個別の開発と統合ECUの両方を合理的かつ効率的に成立させられるアーキテクチャやソフトウェア開発の仕組みを作ることが自分のミッションだと考えています。

前職の仕事と、現在の仕事のつながりについて

前職では大規模LSI用のデバッガやシミュレータの実装、ソフトウェアプラットフォーム開発のプロジェクトリーダーを担当していました。この経験が現在の仕事に大きく貢献しています。マイコンやハードに近いソフトウェアに関して非常に詳しくなれたので、ソフトウェアの「下回りの実装」を意識したソフトウェアアーキテクチャの設計に大いに役立っています。

プロジェクトリーダーを務めてからは「ソフトウェア開発全体として何をやらないといけないか、また、その難しさ」について学ぶことができました。この経験があることでデンソー入社後に異なる領域のソフトウェア開発を行う場合でも、問題を予見し、対策を取ることができています。

モビリティ業界ならではのソフトウェア開発の魅力

個人的にモビリティ業界はとても魅力的です。前職ではコスト・期間の圧縮圧力が高く、現場の設計手法や評価手法にまで踏み込めませんでした。ですが、モビリティ領域は開発期間が比較的長く、設計・評価手法に対してアイデアを出し、それを突き詰め、実行することができるんです。

また、モビリティ領域は新機能の開発が活発で、自分たちが将来直接触れることになる新機能の開発に携わることもでき、メーカーに勤めるエンジニアとしての醍醐味を味わうことができます。

デンソーで働くことで得られる価値

デンソーで働く価値は大きく2つあります。まずは完成車メーカーからの要求に従って部品を開発するメーカーという位置づけから、「何を作るか」よりも「どうやって作るか」にフォーカスできること。これにより、ソフトウェアエンジニアのスキルの高さを活かす場が非常に多く得られます。あわせて、車載ソフトウェア開発の特殊性や難しさに対する知見も得られますし、希少な車載ソフトウェア開発実績を得られます。

もう一つは、ソフトウェア開発に関する社内研修や部門横断的な改善活動が多く、エンジニア同士がつながる機会が多いことです。このような横のつながりや、社内のみならず、顧客や委託先、研修の社外講師とのつながりも人脈形成において非常に魅力的です。

ソフトウェアエンジニアとして感じるやりがい

ソフトウェアエンジニアとして最もやりがいを感じるのは、自身のアイデアや取り組みで、開発現場が今までと全く違う言葉を使い始め、仕事のやり方が変わったときです。これが最高に嬉しいですね。

入社直後、車載ソフトウェア開発では実績の乏しいC++とUMLを用いたオブジェクト指向を現場に導入し、多くの困難を克服し、量産にこぎつけました。その中で、当初全く知見の無かった現場メンバーが、クラスや継承、テンプレートという言葉を使い、設計書にはクラス図を記載してモジュール内のソフトウェア部品ごとの独立性について語ってくれて、「隔世の感」を覚えるとともに、困難が報われたという充実感・達成感を味わいました。

これからの挑戦とビジョン

将来、世の中で言われている「SDVによる進化するクルマ」や「空飛ぶクルマ」の実現を目標としながらも、まずは「ちょっとしたことに気が利いており、気づけば圧倒的に便利な世の中」を成し遂げることを目指しています。

例えば、無駄な信号待ちでできた渋滞、旅先で借りたレンタカーのナビの使い方が分からないもどかしさ、空きの無い駐車場をぐるぐる回るときの不安・焦燥・イライラ、突然死角から飛び出してくる歩行者や車両への怯え、そのようなことに煩わされることなく、クルマを気楽に使える世の中を実現したいと思っています。

このビジョンは簡単には実現できません。上記のような世界は、最新の車両だけでなく既販車含めてサービスを考える必要があり、また、地域との共生を実現する丁寧なローカライズや法規適合、ビジネス都合に優先する長期間のサービス維持が必要で、なかなか実現できないことだと思っています。「だからこそ、デンソーで。」と思っていますし、そのためには、我々は「もっと気が利かなければならない」と思っています。

そんな「気が利いたサービス」を企画し、設計し、実装し、ビジネスとして成り立たせ、世に定着させるソフトウェア開発エンジニアになるのが、私の目標です。

その他のインタビュー