[ SOFTWARE ENGINEER RECRUITING SITE ]

エンジニアインタビュー

変化に強い

ソフトウェアアーキテクチャと

チームの構築を

増江 俊行Masue Toshiyuki

- 所属

- ソフト技術3部 第2設計室

- 入社

- 2016年 キャリア入社

- ジョブロール

- ソフトウェアプロジェクトマネジャー:エンジン制御ECU

- ケイパビリティ

- SOMRIE™ ソフトウェアアーキテクト チーフ

研究開発から量産まで多角的な経験を経て、デンソーでエンジン制御ECUの量産開発プロジェクトを指揮。デンソーの「内製化の文化」を強みに、変革期のモビリティ業界で、チームのスキルアップと堅牢なソフトウェアアーキテクチャ構築に取り組んでいる。

[01]

担当領域

-

個別機能ECU向けソフトウェア

主にエンジン制御ECUの量産開発プロジェクトのプロジェクトマネジメントを担当しています。

[02]

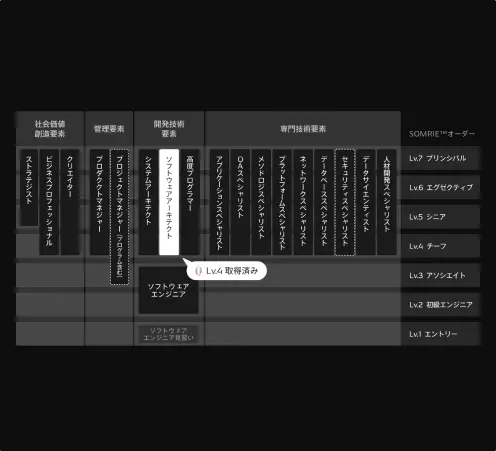

能力マップ

ソフトウェアアーキテクト(組み込み)レベル4の資格を取得済みで、今後はプロジェクトマネジャーかセキュリティスペシャリストの取得も目指しています。

[03]

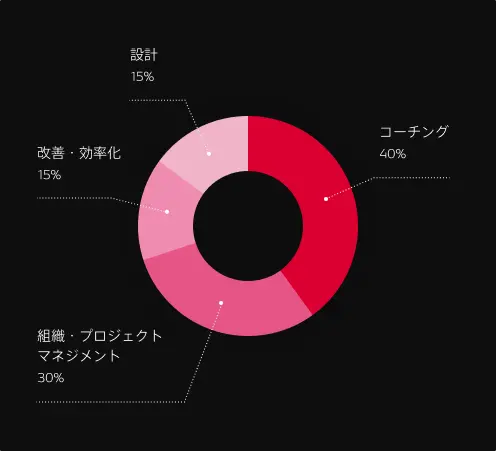

業務内容の割合

日々の業務はコーチングが約40%、組織・プロジェクトマネジメントが30%、改善・効率化が15%、設計業務が15%程度の割合です。

[04]

インタビュー

これまでの経歴について教えてください

2008年に大阪大学大学院理学研究科物理学専攻を修了後、総合電機メーカーに入社しました。研究所で、HDDやSSDといったストレージデバイスと応用製品向けの著作権保護技術・暗号技術を中心に、組み込み機器のソフトウェアアーキテクチャの研究開発に従事しました。

その後、新規規格・新規事業の立ち上げにも携わり、2013年にはデータストレージメーカーに出向し、新規製品の立ち上げや先行開発、業界標準セキュリティ機能の量産開発を担当した後、2016年にデンソーへ転職しました。

今、どんな仕事をしていますか?

現在は、エンジン制御ECUの量産開発プロジェクトのプロジェクトマネジメントを主に担当しています。このプロジェクトは、事業形態・開発スタイルが特徴的で、複数世代(レガシ・現行・次世代)かつ他製品と比べて多数の機種・品番を常時扱っているんです。内燃機関は、時に成熟領域と呼ばれますが、サイバーセキュリティ法規対応など、次々に新たな要求も来ています。

そこで、ソフトウェア工学・アーキテクチャの知見を基に、ムリ・ムダ・ムラを除いた開発プロセスを構築しつつ、組織育成を図り、安定した開発プロジェクト運営をミッションとして取り組んでいます。

前職の仕事と、現在の仕事のつながりについて

珍しいとよく言われますが、研究開発・企画・先行開発・量産開発と、上流から下流まで、若い時代に様々な経験をさせてもらいました。3年先までの安定を担うのか、5〜10年先に備えるのか、積極的にゲームチェンジを狙うのか、様々な戦略・考え方を経験できたのは大きかったですね。

これまでの経験から、物事は多角的に見るべきだという信念を持っています。そして、見たものを理解できるようになるため、自分で考え、必要な知見は積極的に習得する。今、一番活きていると思うのは、この考える力と習慣です。

モビリティ業界ならではのソフトウェア開発の魅力

飛行機、電車、船舶もモビリティですし、医療、防衛、原子力なども、命に直接的に影響します。ですが、デンソーでは「単に命に関わるから」ということに加えて、クルマだからこその品質にこだわるよう言われます。

大量生産の民生品が主であることや、メンテナンス頻度、クルマ固有のリスク分析があり、それゆえの品質へのこだわりがあると感じています。

今後のモビリティ、クルマのユースケースによって、プロによるメンテナンス・精密診断する機会が増えるとか、大前提が変化するかもしれません。そういった変革期に立ち会えていることに、エンジニアとして面白さを感じますね。

デンソーで働くことで得られる価値

デンソーの価値は、強い「内製化の文化」だと思います。情報セキュリティ、機械学習、最近ではAIなど、他業界が先行していた領域・技術がありますが、それらをキャッチアップするための組織・仕組みづくりや、自分たちに合わせた形にしながら知見を積み上げていること、それがデンソーらしさだと感じています。

ここまでの大企業だと、当然外部委託やM&Aもありますが、それでも内製化するという強いこだわりを感じます。納得するまでやって、その過程で、自分たちの知識・スキルになっているという手ごたえを感じられますね。

ソフトウェアエンジニアとして感じるやりがい

ソフトウェアエンジニアとしてのやりがいは、世の中への貢献と現場での感謝の両面があります。一番は、手がけたモノが世の中に流通し、社会貢献していることです。担当したクルマを見かけると、内心嬉しいですね。

あとは、構築した開発プロセスやアーキテクチャによって、以前は対応できなかったり、多大なコストが必要となったりする要求にも応えられるようになり、現場の関係者に「助かります」と感謝されると、やっておいて良かったと本当に思います。

作ったものが、狙い通り・期待通りの効果を発揮するとき、エンジニアとしては非常にやりがいがあります。最近、指導している若手・部下からも、同じ感想を聞けました。それもまた嬉しいですね。

これからの挑戦とビジョン

今は、教育を通じてチームのスキルアップを目指しています。そして、様々な要求の変化に対応できる堅牢なソフトウェアアーキテクチャの構築、即応性の高い人材・チームにしていきたいと思います。先々が読みづらく、変化の早い時代に、これが最重要だと感じています。

一方で、ソフトウェア開発の現実的な側面についても理解を広げていきたいです。変更や追加したら大変なことになる箇所はソフトウェアにもどうしてもあります。今までソフトウェア技術を知らなかった人たちにも何が容易で何が困難なのかを分かるように、そして、「Software Defined」をどうするかを一緒に多角的に考えられる組織にしていきたいですね。

その他のインタビュー